陕西蓝田地处秦岭北麓、关中平原东南部,是中华民族重要的发祥地,是探索中华文明起源和传承发展的核心区域之一,史称“三皇故里”,因为,这里曾是华胥族群的重要发祥地和生息繁衍之地,更是学界公认唯 一的华胥氏陵寝所在地。

一、秦岭祖脉与蓝田

历史为中华民族生命起源提供了一个极为理想的摇篮,这就是秦岭。秦岭是孕育中华民族生命的起源之地,是中华民族的祖脉和中华文化的重要象征。秦岭山脉是我国最早有古人类活动的地区之一。目前已发现的古人类化石等遗迹,包括巫山猿人、蓝田猿人、郧县猿人等10多处。其史前遗址数量众多、时间跨度久远、覆盖面积广阔,形成了较为完整的古人类文化链条,孕育了半坡文化、仰韶文化、龙山文化、大溪文化等新石器时期文明,表明这里是史前人类活动聚集的重要区域,是中华民族生成演进的根脉之地。

从华夏文明的演进历程来看,远古时期的秦岭山脉就留下许多古人类遗址和始祖文化遗迹,此后更是成为周、秦、汉、唐等王朝共约2000多年的政治、经济、文化中心;从中华民族的发展历程来看,历史上这一区域发生过多次民族大迁徙、大融合,其间各民族的交流交融对于中华民族多元一体格局的形成有着至关重要的作用。

从地理上看,秦岭地处东经110--120度,北纬31--32度,是孕育生命最理想的自然环境,这里植被茂盛,雨量充沛,四季分明,为生命的起源提供了最理想的温湿气候和土壤。所以,沿着秦岭北麓,中华民族迈开了生命起源的历史脚步。

蓝田位于西安市东南,与秦岭的关系非常紧密,地处秦岭北麓,是秦岭山区和关中平原的过渡带。蓝田县东南部为秦岭山地,中西部为川原相间,地势由东南向西北倾斜。山地和丘陵分别占总面积的59.7%和20.7%,其余为台原和河川。蓝田的地理特征使得其成为秦岭北麓的重要组成部分,拥有丰富的人文历史资源和自然生态资源。

1963年中科院古脊所,在蓝田洩湖陈家窝村黄土峭壁上发现一具完整的老年女性直立人的下颌骨化石。这是我国在周口店北京猿人以外,第 一次发现的直立人化石。经用古地磁测定距今约65万年,科学家建议命名为“陈家窝亚种”,俗称“陈家窝人。”

1964年5月,在距县城东20里的九间房乡公王岭上,在中科院古脊动物与古人类研究所等11个单位,在贾兰坡教授的带领下,发掘出一具中老年女性头盖骨化石,依照古地磁测定公王岭遗址距今约110—115万年。这是一个震惊世界的考古发现,而且迄今为止,公王岭蓝田直立人仍保持亚洲北部年代最早的人类化石的记录。此后,蓝田地区又发现了距今约40万年的涝池河人,20—30万年的桐花沟人,3万年的冯家村人。这些旧石器遗址考古发现,足以说明了在蓝田这块土地上存在着从早期猿人到晚期智人的人类演化序列。2018年,在蓝田县玉山镇上陈村,中国科学院广州地球化学研究所朱照宇团队发现了上陈遗址,时间可追溯至大约126万年到212万年前。这一发现表明,古人类可能很早就出现在非洲以外的地方。

图一、图二:公王岭蓝田猿人遗址

同时经古人类学家贾蓝坡院士的鉴定,在华胥镇的支家沟和十里河的西余家沟等地,发现了旧石器遗址近十数处之多,这在国内外是罕见的。1986-1988年,国家文物局组织的文物普查中,发现东自辋川之篑山、黄家沟,西至华胥镇之新街村的新石器时代遗址多达十五处,可以说沿灞河流域的蓝川,几乎满布新旧石器遗址。特别值得注意的是,位于蓝田县华胥镇卞家寨村西南的新石器时代遗址新街遗址,总面积约30万平方米,文化堆积厚达四、五米,发现大量的石器、陶器、玉器、烧结砖残块,其文化内涵主要为仰韶文化晚期和龙山文化早期,这处遗址与华胥陵相去很近。

尽管以上的旧石器考古发现,和华胥氏华胥国的历史没有直接的关系,但有一点可以肯定,蓝田一带自古就是人类重要的栖息之地。蓝田文物密度不仅作为陕西全省区县之首,而且像这样保存完整又出露良好的新生界盆地,不仅在中国就是在亚洲也不多见。这就科学的证明了,蓝田地区曾是人类生息繁衍极 佳之地。这就充分地说明了史前先民们为什么总是情有独钟地选择蓝田作为他们的栖息地的根本原因之所在了。

图三:蓝田县新旧石器遗址分布图(作者张小君)

二、华胥氏与蓝田华胥陵、华胥国

从公王岭向西28里,就是蓝田的华胥镇。中华民族的伟大母亲华胥氏与她的子女伏羲、女娲,就生活在这块神圣的土地上。

华胥氏,我国上古时期华胥国的女首领,是伏羲和女娲的母亲,炎帝、黄帝和蚩尤的直系远祖,誉称为“华夏之根、民族之母”,是中华民族的母亲。殷函、尹红卿编译的《史记·五帝本纪》中指出:“有文字记载的历史,从华胥开始,她是中华民族的始祖母。华胥生伏羲、女娲,伏羲、女娲生少典,少典生炎帝、黄帝。”这基本上描述了中华民族远古时期的氏族谱系。

华胥氏族群生活在距今万年前的新石器时代前仰韶文化时期,其部落存在的时期非常长,所处地域也非常广。因为当时所处采集农业和渔猎时期,为了生存,华胥氏带领族群沿着黄河流域不断迁徙,在黄河流域中下游,包括长江流域都留下了其历史印记。

对于华胥氏的出生地,以及华胥生伏羲之地,全国存在“多地一说”的现象。其中影响较大的有:山东说、山西说、河南说、陕西说、甘肃说、青海说、四川说、浙江说、江苏说。陕西省历史博物馆研究员杨东晨先生在《中华始祖母华胥考》一文中,就华胥氏生于华胥国之说、生于雷泽之说、生于九河之说、生于华胥之洲之说,对华胥氏的生地考作了详细论述。

关于华胥遗存的说法文献记载却并不常见,但值得注意的是,作为华胥氏最具标识意义的华胥陵,则明确见于文献。《列子·黄帝》关于华胥氏之国,在弇州之西,台州之北,实际上是一个空泛的地域概念。《淮阳名胜》“古时候,我国西北的华胥氏之国(原注:今陕西蓝田县华胥地区),是华胥氏居住的地方。”这一记载来自河南淮阳县伏羲氏陵的所在地,就更有根据。

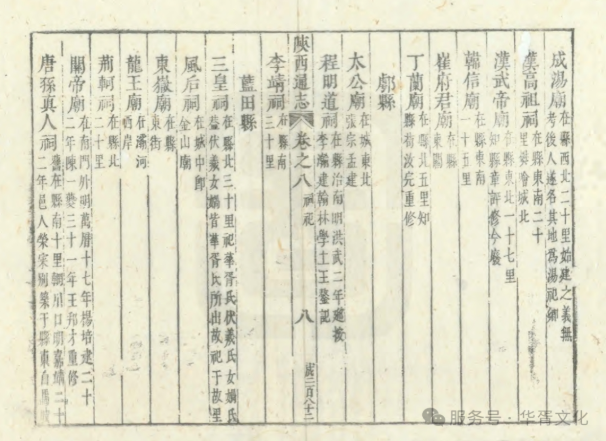

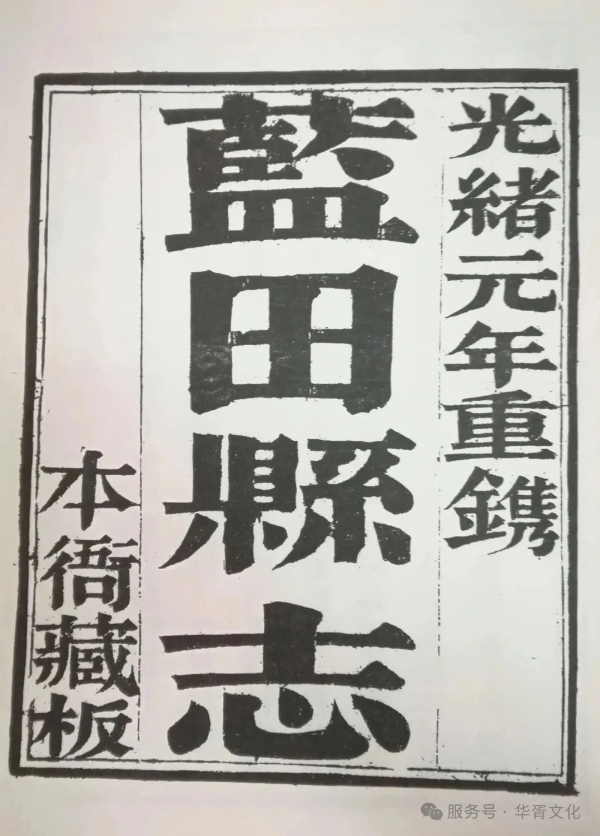

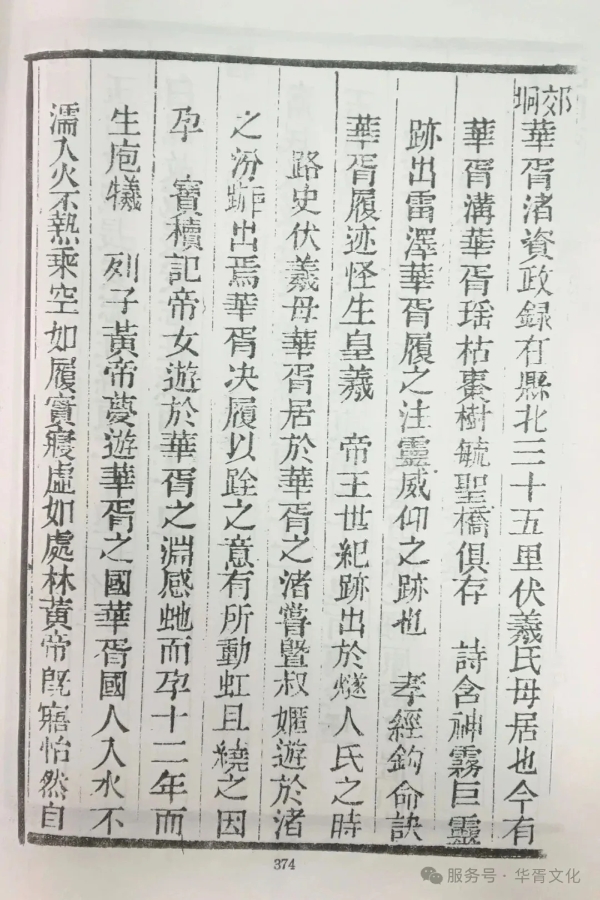

据《太平寰宇记》卷二十六,京兆蓝田县载,“古华胥氏陵,在县西三十里。”《明一统志》卷三十二,“华胥氏陵,在蓝田县西三十里”。《蓝田县志》(光绪元年刻本)卷天记:“华胥注(渚)”,引《资政录》:“在县北三十五里,伏羲母居地。今华胥沟、华胥瑶(窑)、枯树、毓圣桥俱存。”同卷又记“华胥陵”,引《通志》“在县北三十五里”,又引《路史》“华胥氏死葬覆车之塬”。《陕西通志》、《长安志》、《蓝田县志》均云:“(华胥陵)在县西三十五里”。综上所述,众多文献大量且一致地认为华胥陵就位于陕西省蓝田县。

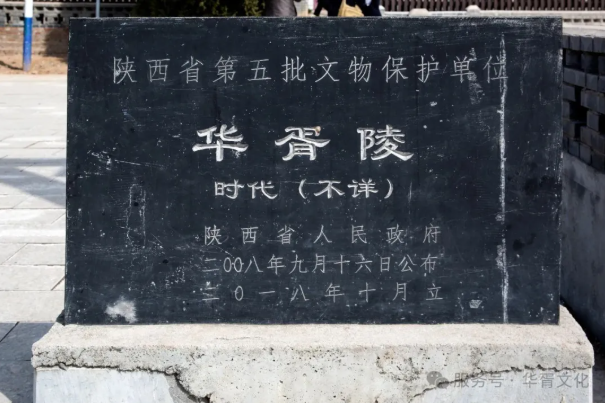

在距蓝田县西三十五华里,华胥镇北的灞河第三阶地上的孟家岩村,有高二丈多,周长约二百米的大冢,当地群众把它称“羲母陵”,1988年蓝田县人民政府公布为县级文物保护单位,2008年陕西省人民政府公布为省级文物保护单位(陕政发【2008】45号),这与历史文献记载,和群众传说完全吻合。

图四:华胥陵原貌(摄于上世纪30年代初)

图五:陕西省第五批文物保护单位碑

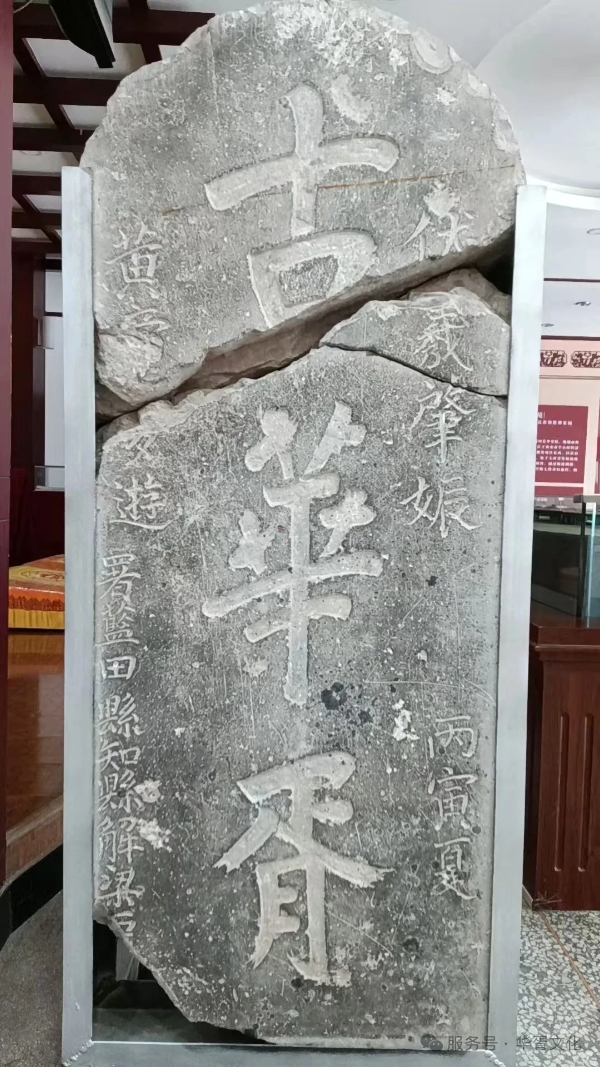

《陕西通志》载:“三皇祠在蓝田县北三十里,祀华胥氏、伏羲氏、女娲氏,盖伏羲氏、女娲氏皆华胥氏所出,故祀于故里。”这里不仅记述了三皇祠的地理位置、所祀人员,同时指出了华胥氏和伏羲、女娲的关系,以及指明了蓝田是华胥故里。据华胥镇民间学者张蔚堂介绍说:在华胥陵的东边,曾经有一个三皇祠,规模还不算小,是一个三进制院落,祠内祀华胥氏、伏羲氏、女娲氏,祠前右侧有一个碑楼,碑楼顶部书“钟灵毓秀”四个字,碑身中间刻有“古华胥”三个字,两侧分别刻有“伏羲肇娠”“黄帝梦游”八个字,当地村民称之为三皇纪功碑。三皇祠的历史照片与当地群众的描述,共同印证了《陕西通志》的记载。由于诸多历史原因,三皇祠早已不见踪影,但珍贵的是,纪功碑尚存。

图六:清康熙八年《陕西通志》(来源:国家图书馆数字馆)

明代乡人进士贵州参政荣察作有《三皇故居》,其诗云:

蓝岭东来绣岭前,乾坤自古旧河山。

春风人在江湖渚,朴俗时还混沌天。

画卦台荒留鸟迹,纪功碑断续蜗涎。

行人住马风光里,老树寒烟咽墓蝉。

这首诗首聊和含聊写三皇祠的地理方位和他对三皇故居的怀念,经聊和尾聊叹息“三皇故居”荒凉。诗中的“画卦台荒留鸟迹”和“纪功碑继续蜗涎”至少可以证明,在明代的三皇故里,荣察还亲眼看到了伏羲的画封台和已断为数块的纪功碑。

图七:三皇祠原貌(摄于上世纪30年代)

图八:“古华胥”碑原貌

图九:“古华胥”碑现状

蓝田县华胥陵周围至今还分布着许多与华胥氏有关的人文遗址和遗迹。如华胥渚、华胥沟、三皇祠、羲母庙、毓仙桥、阿氏村(娲氏村)、女娲堡、补天台、人宗庙、磨合山、华胥窑、画卦台等,以及非常丰富的华胥传说。

《蓝田县志》(光绪元年刻本)卷天记载:“华胥注(渚),引《资政录》在县北三十五里,伏羲母居地。今华胥沟,华胥瑶(窑)枯树,毓圣桥俱存”,又记:“华胥陵,引《通志》在县北三十五里”。新编《蓝田县志》载:“蓝田有华胥陵,尊庐氏陵,女娲氏谷遗址,史称三皇故居。华胥河源于华胥乡的屠家沟,南流八公里注入灞河”。在华胥镇宋家村,原名“宋家圪垯”,村边有条发源于骊山北麓注入滋水(今灞河)的华胥河;村中有被华胥河长期冲刷而形成的华胥沟,沟内崖上有窑洞痕迹,据说就是华胥氏当年“感虹”而妊娠伏羲和女娲的窑洞,人们亲切地称之为“华胥窑”,此窑后经修缮加固保留至今。而华胥沟的东西两面各有一桥,名“毓圣桥”和“毓仙桥”,相传就是当年华胥氏妊娠伏羲、女娲之时,经常行走的桥梁。而华胥沟的西北面,有一伏羲创译八卦时所凭坐的画卦台遗址,沟北面的雷庄相传就是雷泽之所在。

图十、图十一:清光绪元年《蓝田县志》影印件

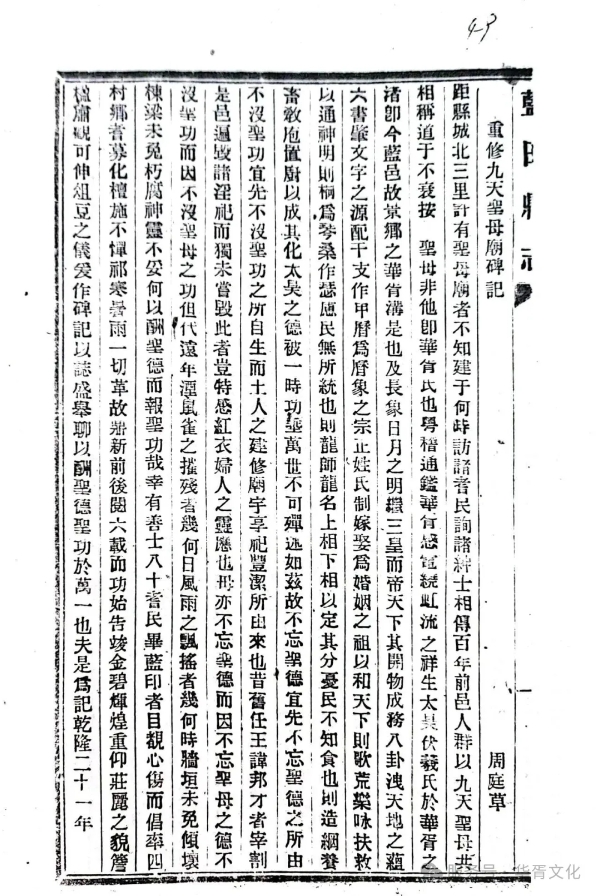

《蓝田县志》载:“县城北三里有羲母庙,明万历二十二年重修,有重修碑记如下:

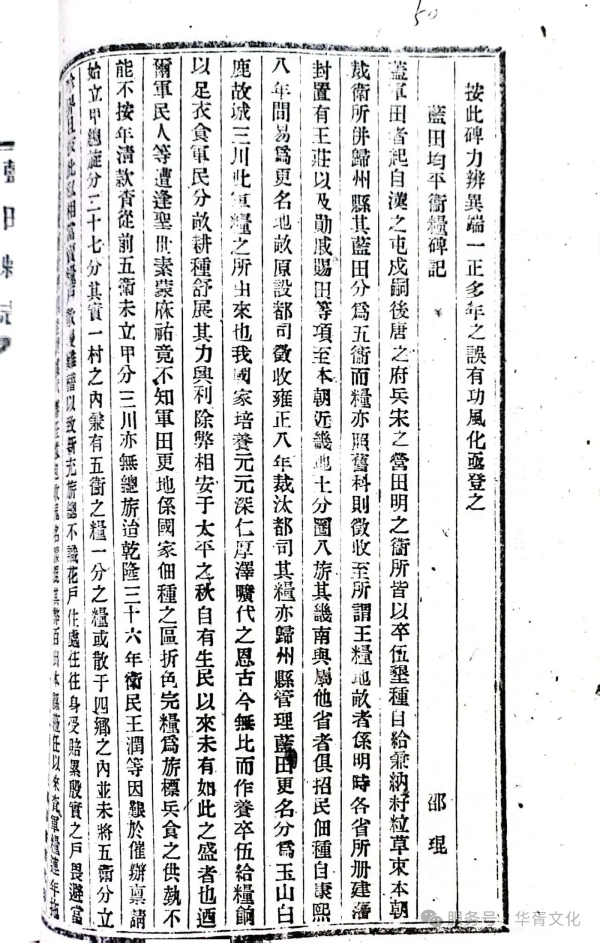

“距县城北三里,计有圣母庙者,不知建于何时。访诸耆民,询诸绅士,相传百年前邑人,群以九天圣母共相称,道于不衰。按九天圣母非他,即华胥氏也。粤稽通缢,华胥氏感电绕虹之祥,生太吴伏羲氏于华胥之渚,即今蓝邑故景乡华胥沟是也。及长,象日月之明,继三皇而帝天下。其开物成务,八卦泄天地之蕴,六书肇文字之源,配干支作甲历,为历象之宗;正姓氏,制嫁娶,为婚姻之祖;以和天下,则歌荒乐咏,扶救以通神明,则桐为琴桑作瑟;虑民无所统也,则龙师龙名,上相下相,以定其分;忧民之不知食也,则造纲养畜,教庖置厨,以成其化;太昊之德被一时,功垂万世,不可殚述。如兹故不忘圣德宜先不忘圣德之所由;不没圣功,宜先不没圣功之所自生,而土人自建修庙宇享祀丰洁所由来也。昔旧任王讳邦才者,宰割是邑,遍毁诸淫祀,而独未毁此者,岂特感红衣妇人之灵应也,母亦不忘圣德,而不忘圣母之德。不没圣功,而因不没圣母之功。但代远年理,鼠雀之摧残者几何,日风雨之飘摇者几何,墙垣未免倾坏,栋梁未免朽腐,神灵不安,何以酬圣德而报圣功哉。幸有善士八十,着民毕蓝印者,目观心伤,而倡率四村乡耆募化檀越,不惮祁寒暑雨,一切革故鼎新,前后阅六载而功始告埃。 金碧辉煌,重仰庄丽之貌,蘑檀肃观,可伸组豆之仪,受作碑记,以志盛举,聊以酬圣德圣功于万一也!夫是为记乾隆二十一年。(按此碑力辩异端,一正多年之误,有功凤化函登之)”落款为:蓝田县知县周庭草。

图十二、图十三:民国30年《蓝田县志》影印件

清末关学派大儒牛兆濂,曾为羲母庙作对联云:

史册传华渚发祥,溯卦爻书契来由,即今俎豆乡邦,报本之中又报本。

祀典著尼山启圣,矧草昧文明未辟,曾此胚胎至道,开先自古有开先。

在陕西蓝田县,有着较为丰富的华胥、伏羲和女娲的传说,和其他地方相比,既有相同点,也有独特性。在华胥陵北侧的骊山上,有一个被称为“磨合沟”的地方,沟内有两块形如磨磐的石头清晰可见。传说上古大洪水,华胥氏族群的成员全部死于水患,只有伏羲女娲兄妹二人坐在葫芦里,漂浮在横岭之巅的蓝田临潼交界的骊山上,当他们走出葫芦看到这种凄凉而可怕的景象,非常悲哀绝望,女娲就对伏羲说:“天下这么大,只有我们两人了,我们兄妹如果死了,人类不就断子绝孙了吗?我们还是结合繁衍子孙后代吧。”但是他们作为兄妹,自知不能结为夫妻,于是他们商定问问天意。他俩看到旁边有华胥氏族群早年生活留下的磨石,便对着上天说:“若上天允许我们兄妹二人结为夫妻,繁衍人类,则让四山之烟聚而滚磨合。若不准则云烟散而滚磨不合。”誓毕,他俩就把磨石推下沟去,这时只见四山的云烟果然聚合,再看磨扇时,也只见两扇紧紧合在一起,于是“其妹即来就兄”。当他们结合的时候,女娲还有点害羞,就折了一枝树上的叶子盖在脸上。这便是后世男女结婚时,女方要有遮羞盖头的习俗之由来。后来人为了纪念伏羲女娲兄妹结合,繁衍人类的功德,就在骊山顶峰修建了“人宗庙”(人祖庙),庙内祀伏羲女娲。

图十四:骊山磨合沟图片(来源:网络)

在骊山的第二峰,有名为骊山老母殿的一组建筑,有山门、前殿、后殿等建筑。前殿院子有许多文物,有铁锅、铁瓮,说是女娲氏炼石补天用的,还有石碑;后殿塑有女娲像,面貌魁梧,满面皱纹,庄重大方,显然是一位饱经风霜,阅历丰富的老太婆。据《旧唐书·王舆传》载:此殿创建于唐代宗广德元年(763年)。明清时期曾经扩建,称作老母,也是祖宗的意思。每年农历六月十三至十五有庙会。其东侧约200米处的红色石台和东侧石瓮寺上方“塔坪”,传为“炼石补天处”,唐李贺诗“女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨”。

历史上的华胥传说及其历史遗迹,说明华胥氏的相关传说是有史而可征的。虽然这些遗址、遗迹很多已经不可寻觅,但以流传千年的华胥民间信仰为核心,以历史文献、祠庙碑刻、地名村名、祭祀仪式、口头传说、诗词歌赋为支撑,早已形成了影响深远的华胥文化体系和华胥文化现象。而且大量的人文遗址与实物,与文献相互印证,说明陕西蓝田就是华胥氏的重要活动区域,也是古华胥氏国和华胥陵所在地。

除大量的传说故事、文献与地方志记载之外,历史上曾经有过它的辉煌时期,研究表明,华胥陵的祭祀活动可以追溯至宋代以前。北宋地理总志《太平寰宇记》卷二十六“蓝田县”载:“蓝田山,古华胥氏陵在县西三十里,一名玉山,一名覆车山。郭缘生《述征记》云:‘山形如覆车之像也’。按后魏《风土记》云,山巅方二里……下有祠……又,西有尊卢氏陵;次,北有女娲氏谷,则知此地是三皇旧居于此。’”

这一记载给我们提供的信息是:

第 一,蓝田县西有“古华胥氏陵”;

第二,有方位,有名号,有陵寝,华胥氏自然是指人名而非族群名;

第三,这里的“三皇”似指华胥氏、尊卢氏和女娲氏;

第四,北宋文献引了东晋时期的《述征记》和南北朝时期的后魏《风土记》,说明华胥陵早在北宋以前就已经存在了。而山巅“下有祠”,说明在后魏《风土记》之前,华胥氏陵就开始被后人祭祀了。《述征记》出自东晋郭缘生,后魏《风土记》也称《大魏诸州记》是北魏时期的全国总志,原书已佚失。这就是说,蓝田古华胥陵始建及其后世的祭祀活动不迟于晋代。

据记载,历史上的华胥陵祭祀活动,声势浩大,每年的祭祀大会上,华胥陵前彩旗如林、香烟缭绕,炮竹声声,中华儿女齐聚华胥陵寻根祭祖,缅怀始祖功德,同祈祖德成荫、子孙康健、国泰民安,并形成了一定的规模。据关中大儒牛兆濂的后人介绍,听祖辈讲清末民初的华胥陵祭祀活动规模还很大,一般是由关中地区的名人、生员组织。大多是私塾学社,例如云阁学社牛兆濂、鲁斋书院王大本、玉山学社邵泽南、华渚学社张克明等,以及名人李养初、兴平县艾尔堂张洪山等。通常在每年冬至午时举行。后来各种历史原因,陵区不断遭到破坏,祭坛、钟鼓被毁,陵前一棵树洞能容纳四人打牌的大皂角树也被砍伐,陵冢的封土堆也被取土用来建房、填沟和修建水库,损毁严重。原有的三皇祠,也被拆毁荡然无存,这一重要的历史文化古迹,人文始祖的陵墓毁于一旦,十分可惜。华胥氏在近八十年的岁月中,逐渐被人们所淡忘,华胥氏作为中华民族繁衍生息的源头之一被漠视,成为上古史研究领域十分痛心的现象。

建国初期,国家曾派王振铎专员赴陕西蓝田调研华胥陵,并指出“好好保护华胥陵,这是中华民族的无价之宝。”到了上世纪80年代末,有学者途经华胥镇时,看到“华胥”二字,勾起了对华胥氏的记忆,自此,华胥氏和华胥陵受到学界关注,任本命、石兴邦、曹定云、王瀚章、张新斌等众多专家学者纷纷赶赴蓝田实地调研,在众多专家学者的呼吁下,2006年丙戌年龙头节全球华人恭祭华胥氏大典成功举行。全球华裔五万多名,齐聚蓝田华胥陵寻根祭祖,华胥氏和华胥陵重回华人视野,这是自华胥氏祭祀活动中断八十年以来,在认知领域上的一次腾飞与破冰的会议,自此,拉开了华胥氏文化研究的新篇章。

此后,每年的农历二月初二,2018年调整为三月初三,大规模的华胥氏祭典活动“全球华人恭祭华胥氏大典”延续举办至今,已连续举办20届。此处简述一下时间调整的缘由有三:一是,学界认为农历二月初二是龙头节,有着浓厚的男性色彩。而农历三月初三,被称为上巳节,是祭祀生育之媒的节日,也是南方少数民族重要的带有女性文化属性的节日。二是,在山西永济、山东鄄城、甘肃华池,流传着华胥氏诞生于农历三月初三的说法,而且都延续着不同的华胥氏纪念活动,时间都是农历三月初三。三是,湖南省著 名少数民族人类学家、民俗学家林河,原名李鸣高,在其《中华为什么叫“华”》一文中写到:在大西南许多民族及湘鄂粤桂等省的民间,有一个“花文化圈”,在这个“花文化圈”内,人的一生,几乎都与花有关。因此,“萨华”的生日(三月三)要跳花,唱“跳花歌”、未婚姑娘要插花,唱“插花歌”、新婚妇女要求花,唱“求花歌”、已孕的妇女要在路边小沟上架小花桥接花,唱“接花歌”、婴儿生了要请花,唱“请花歌”、请回花后要安花,唱“安花歌”、初一、十五要拜花,唱“拜花歌”、婴儿病了要暖花,唱“暖花歌”、平时饮宴要盘花,唱“盘花歌”、老人死了要散花,唱“散花歌”……中华各民族中的插花节、跳花节、跳花树、跳花场、踩花山、唱花儿、花儿会、花生日、火把节、跳火把,不管它后来又产生了什么新的解说,但都源于华胥氏遗留下来的“花华崇拜”。林河先生还写到:用中国南方首创农耕的“黔台语族”的语言解释:“华胥”的读音为“wa xu”, “wa”就是“华” ,“xu”(胥)和伏羲氏的“羲”(xi)在黔台语中的读音相似(黔台语发不出撮口音),有“光辉”之意。因此,华胥氏就是“华氏族的光辉领袖” 之意。按系统论,华胥氏时代当然是母系氏族社会,母系氏族社会的领袖当然是妇女。而“萨华”的“萨”,是南方民族对女神、女巫、女祖先、女领袖的共同尊称。因此,南方民族的这位“萨华”(华祖母),极有可能就是北方地区所讲的华胥氏。

综合以上原因,2018年陕西蓝田将全球华人恭祭华胥氏大典的时间调整为每年农历三月初三,并延续至今。

大典由蓝田县人民政府、蓝田县政协主办,先后由陕西省公共关系协会、陕西省文化产业促进会和陕西蓝田华胥文化研究会,以及陕西华胥文化发展有限公司承办,得到了省、市侨联、妇联、社科院等单位的支持和指导。国务院原副总理吴桂贤、中宣部原常务副部长龚心瀚、中联部原副部长马文普、文化部原副部长潘震宙、民政部原副部长陈虹,以及陕西籍张耕、陈存根、郑欣淼等国家部委老领导,与陕西省政府及相关部门领导、学术专家和文化名人、30多个国家的海外华人华侨,以及来自海内外各行各业的杰出华人代表相继参加了恭祭大典。大典连续举办20届,累计参祭人数过百万,影响人群超千万。

图十五、图十六:往届祭祀大典现场

华胥陵祭祀礼俗九献礼颇具代表性,备受瞩目。九献礼最 大程度上传承了华胥陵传统祭祀礼俗,又依周礼进行了创新,既突出了华胥氏作为中华民族共祖的特殊地位,又与其他男性始祖的祭祀形成差异化,得到了学界、媒体和社会各界的广泛关注和一致好评。特别是其中二献花蒂,有着生殖崇拜的文化意向,是用中国的母亲花萱草花为主要原料,辅以华胥陵周围生长的野花精心设计而成,表达了对华胥氏繁衍生息中华民族的无限感恩。

华胥陵的祭祀活动已经绵延成俗,每年的恭祭大典上,上万名来自海内外的杰出华人代表齐聚华胥陵,组成代表着各自不同领域的方阵参与祭祀,此举不仅反映了中华民族恭敬孝道之情,更是表达了全球中华儿女寻根华胥、振兴中华的强烈愿望。全球华人恭祭华胥氏大典为海内外华人搭建了探索追寻华胥文化和追本溯源、寻根祭祖的平台,发挥着凝聚海内外华人缅怀始祖功德、弘扬民族文化、凝聚民族情感、振奋民族精神、激励爱国热情的桥梁和纽带作用。

目前,全球华人恭祭华胥氏大典备受海内外华人关注,2020年至2022年,受三年疫情影响,大规模的华胥陵祭祀活动暂停,取而代之的是网络云祭+小规模现场祭祀,依然得到更多海内外华人的关注,他们通过视频恭祭和网络云祭等方式参与恭祭,表达中华儿女对华胥氏的无限缅怀和敬仰之情。2024甲辰年全球华人恭祭华胥氏大典,更是得到国内其他华胥文化遗存地的关注和参与,主会场依然设在陕西蓝田华胥陵,同时在山东鄄城和山西永济分别设立分会场同期共祭。笔者作为第8届至第20届全球华人恭祭华胥氏大典的总导演,亲历了全球华人恭祭华胥氏大典的不断完善,从活动流程、祭祀仪式、礼仪,以及现场都得到了不断地完善和提升。如今,全球华人恭祭华胥氏大典也成为了华胥文化非遗的活态化传承方式之一,且是最主要和最重要的方式。并且融入了蓝田的美食、美玉、民俗等诸多地域文化,其文化价值和经济价值逐渐被突显。

三、陕西蓝田的华胥氏文化研究

上世纪八十年代改革开放以来,华胥陵与华胥文化得到了许多来自全国专家学者的关注,纷纷赶赴蓝田,实地考察并呼吁保护重修华胥陵。曾担任西安联大副校长和民盟中央委员的任本命,1993年先后在民盟中央刊物《群言》《光明日报》《唐都学刊》撰文呼吁,在学术界得到极大反应。学者高兴学先后在西北大学校刊和日本别府大学学刊,发表有关于华胥氏的重要文章,曾引起广泛关注。全国著 名考古学家石兴邦,多次在全国学术会议上呼吁保护蓝田华胥陵,这些专家学者对华胥文化研究,做出了不可磨灭的贡献。2001年、2007年举行的两次华胥陵论证会、华胥文化研讨会吸引了来自全国各地的专家学者的积极参与。经过广泛、深入、热烈的讨论,形成了《蓝田宣言》,提出三点:华胥氏是中华民族的始祖母,华胥陵是中华民族的母亲陵,华胥文化是中华文化的源头。2016年,以“寻根华胥”为主题的首届华胥文化论坛在西安举办,来自全国的历史学、考古学、人类学、民族学、社会学、民俗学的专家学者与各界代表200余人参加,经过深入热烈的讨论,形成了《华胥宣言》。再次认定了蓝田宣言的主要观点,同时提出:华胥氏族群生活的时代是距今8000-10000年的前仰韶文化时期,华胥氏是中华民族的共祖,从华胥到华夏,从华夏到中华,形成了一脉相承的中华民族文化。

此后,2017、2018、2019年连续举办三届华胥文化论坛。2024年10月25日-26日,第五届华胥文化论坛在北京举行,论坛由中国先秦史学会和陕西蓝田华胥文化研究会联合举办。来自中国先秦史学会、陕西蓝田华胥文化研究会,以及国内著 名高校、院所的古代史专家,与来自山西、山东、河南、河北、陕西等华胥文化遗存地的专家学者60余人参加。会议经过深入、热烈的讨论,达成广泛共识,形成了《华胥文化北京宣言》,再次巩固了学界共识,强调了华胥文化是中华文化的源头,陕西蓝田的华胥陵是华胥氏唯 一的陵寝。重新定位了华胥氏为中华民族的母亲,认为华胥氏时代距今至少在万年以上。

此外,陕西蓝田华胥文化研究会自2016年起,一方面通过华胥文化溯源,走进陕西、山西、山东、河南、河北、四川、甘肃等地,实地考察调研华胥、伏羲、女娲相关遗存,并与当地的政府和文化研究机构交流座谈。另一方面,组织召开各类主题研讨会、座谈会上百场。邀请国内众多人文社科研究机构从不同视角切入,采用多学科、多领域的理论方法,揭示华胥文化的内涵,深入研究华胥文化形成、演变及特征,挖掘华胥文化与区域生态、经济、社会发展的联系。

近年来,伴随着中国古代文明研究的深入开展,华胥文化的研究不断升温。国内相关华胥文化遗存地也纷纷掀起了“华胥学”研究热潮。

四、华胥文化的研究任重道远

陕西蓝田为代表的华胥文化遗存地,以及国内众多专家学者经过30余年的梳理、挖掘和研究论证,华胥文化的研究取得了极为丰硕的成果,得到了社会各界的广泛关注和认可。然而,我们深知,华胥文化的研究受文献资料缺乏、多地一说现象、研究方法局限、考古发掘困难、跨学科研究需要、文化认同与传承挑战等众多原因,面临极大的挑战。

深入探寻华胥文化的形成与演变,挖掘华胥文化的内涵与外延,阐释华胥文化的历史意义与时代价值,践行习近平总书记“对历史文化,要注重发掘和利用,溯到源、找到根、寻到魂,找准历史和现实的结合点,深入挖掘历史文化中的价值理念、道德规范、治国智慧。”的重要讲话精神,是摆在所有华胥文化研究者面前的艰巨任务。

华胥文化的研究不仅可以揭示其深厚的文化内涵和历史价值,为研究中国古代文化和民族精神提供重要的线索,有助于我们理解中华民族的文化根源和历史演进。同时可以为现代社会的和谐发展提供宝贵的文化遗产和精神源泉。可以树立中华民族的精神标识,解决民族凝聚力和向心力问题。可以增强文化、提振民族精神,为民族复兴培根铸魂。另外还可以推动华胥文化创意产业和文化旅游的发展,促进地方经济和社会发展,实现文化价值和经济价值的双重提升。

在深化华胥文化的研究过程中,笔者以为下面几点尤为关键:

1、华胥文化影响下,在我国陕西、山西、山东、河北、河南、四川、甘肃、江苏、浙江等地都留下了历史印记。梳理各地华胥文化蕴藏情况、分布区域、非遗类别、保护现状等,加以对照分析、缕析研究,有助于厘清华胥氏族的迁徙发展路径,才能更好地厘清华胥文化的形成和发展演变。

2、华胥文化是上古时代中华文明进程中,部族迁徙和文化传播进行时产生的重要文化现象,是在中国文化区系内,经由包括华胥古族在内的众多部族集体性历史记忆的塑造,形成的一种血缘皈依和文化认同观念。因此,我们要强调华胥氏、伏羲氏、女娲氏三位一体,在研究过程中也要注重纵向延伸。

3、各地应该形成合力,通过成立(国家级)机构、设立课题、组织研讨、文献考证、实地调研、专家论证等方法,从不同视角切入,采用多学科、多领域的理论方法,拓宽华胥文化的研究维度。

4、将现有相关文献进行整理,提炼、分析、总结,梳理出更加符合学术规范的脉络。

5、有序传承“全球华人恭祭华胥氏大典”,逐步推动其成为国家公祭。以陕西蓝田华胥陵为核心,联合举办一年一度的公祭活动。同时各地可以选择独具地方特色的时间节点举办民祭,多在民间祭祀、民间信仰、民俗活动、民用物事、传统建筑以及乡土创意上下功夫,以形成区域华胥文化品牌的独特内核和竞争力。

6、推动以华胥氏纪念日设立“中华母亲节”的倡议在国家层面得到认可,打造具有中国特色、中国传统、中国文脉的“中华母亲节”。

作者:张小君,陕西蓝田华胥文化研究会副会长兼秘书长,全球华人恭祭华胥氏大典总导演。本文写在2024年11月应邀参加浙江临海首届华胥课题调研活动前夕。

图十七:作者参加浙江临海华胥课题调研活动座谈会并做主题分享

图十八:作者在浙江临海华胥洞调研